上周的楼市消息,像一颗重磅炸弹,让不少人陷入了期待与迷茫的交错中。国家外汇管理局突然放出风声,提出一项看似普通,却隐藏巨大玄机的新措施——

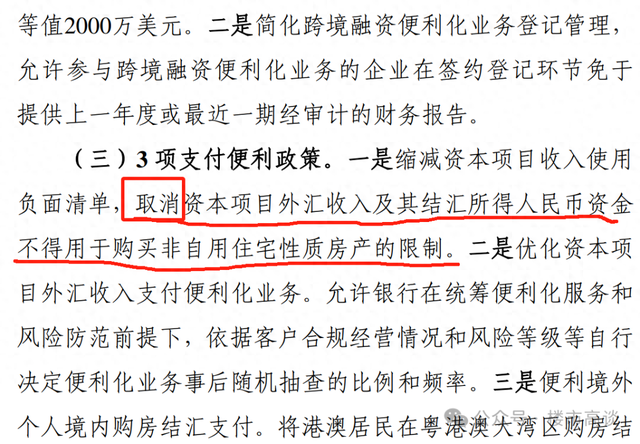

“取消资本项目外汇收入,及其结汇所得人民币资金,不得用于购买非自用住宅性质房产的限制。”

这意味着什么?简直就是对外资的“绿灯”!

未来,外国资金在国内买房、投资商业地产,将变得更加自由。消息一经传出,许多人的第一反应是“外资要搬空楼市了,房价肯定会大涨”。

但别急,咱们先冷静分析一下,这背后到底隐藏着哪些潜在的逻辑和风险。

01、外资的“偏好”——重点在商用物业

很多人可能不知道,外资在中国的投资偏好其实挺“挑剔”的。他们更喜欢那些能带来稳定现金流的商业地产,比如写字楼、商场、物流园区。

我自己也到过不少国家,观察过他们的投资习惯。其实,外资“买买买”商业地产的比例远高于住宅。

他们为什么偏爱这些“大家伙”?

原因很简单——回报率。

比如,当前一线城市的物流地产年净回报率在6%到8%,商业写字楼大概在4%到5%,而住宅的回报率,只有1%到2%。这差距一眼就能看出他们的“心思”。

而且,外资资金多是养老金、主权基金这些“长线”资金,追求稳健的现金流,商业地产成绩显著高于住宅。

这次放开资金流动,实质上是帮他们开了“绿色通道”,让他们更方便进入商用市场。

比如上海虹口区的“地王”项目(由新加坡庆隆集团和中国金茂联合竞得)楼面价高达11.75万元/平方米,明眼人一看就知道:这是奔着商业开发去的。

资本的“狂欢”,就像春天的繁花盛开。

02、普通家庭的“关系”——这不是你的战场

大家可能会担心:外资大举买商业地产,那我们普通人呢?是不是未来房价会随之涨起来?

说实话,门槛太高,你我难以直接进入这场“资本盛宴”。

外资那边,一掷千金,整栋楼、整个园区,动辄几十亿、上百亿。而咱们普通家庭,无论是买个小商铺,还是入手一套住宅,资金都有限得多。

更何况,商业地产的投资不像买房那么简单,涉及专业团队运作、租售管理、空置风险、维护成本等多个环节。

外资有全球资源和成熟管理体系支撑,而咱们普通投资者凭啥跟他们“拼”?

所以,这次放开政策,更像是资本“局中局”的游戏,普通老百姓参与的空间其实很小。

03、外资“避不开”的住宅市场

有人会问:外资会不会转战住宅市场?毕竟居住刚需大,卖得快、回报稳定。

但,真相是:外资其实一直都可以买国内住宅,只不过受到限购政策的限制,不能随意大规模布局。

而这次“非自用住宅”放开,主要指酒店式公寓、经营性物业,跟普通商品房关系不大。

而且,国内住宅的投资收益率实在太“尴尬”。像北京、上海,一线城市租售比只有1.5%左右,远低于伦敦、纽约的4%到6%。

他们是“聪明钱”,当然不会把目标放在利润薄的市场。

再看看数据:今年5月,70个大中城市中,有67个的二手房价格在下降。一线城市二手房环比涨幅极为有限甚至下跌,南方广州更是二手房价格同比跌了6.6%。

这说明市场信号很清楚:外资不会轻易大举入场“炒房”,反而更偏向稳妥的商业投资。

04、楼市的真实“底色”:量升价跌

那么,未来楼市会怎样?我们得看清楚大局。

今年前五个月,全国重点14城二手房成交数达55.1万套,同比增长18.5%,看似“火爆”实则迷雾重重。

可是,细看数据会发现:

70个城市中,超过一半的城市5月新房价格环比下跌;

一线城市的二手房市场依然疲软,广州、深圳价格依然在下降;

信心指数持续低迷,市场“观望”情绪浓重。

虽然政府不断推出利好政策:央行降准、降息、调整LPR,但这些更多是在“稳住”楼市的“救命稻草”,并不意味着房价会大幅上涨。

05、普通人该怎么应对?降低负债、稳健为上

面对只传好消息、无实体涨价的现状,普通家庭其实要格外谨慎。

我建议:优先还清房贷、降低负债压力。

例如深圳一位投资者去年卖掉郊区房,把债清了,轻松无压力;他说:“少还月供,心里更踏实。”——这是硬道理。

手握现金,比盲目“抄底”更重要。别被所谓“利好消息”迷惑,涨的只是资本的“泡泡”。供需关系依旧是房价的决定因素——供过于求,涨不上去。

总结一下:

这次政策放开,更多的是资本“圈钱”的手段,而不是普通家庭的“福利”。房价的未来,取决于市场的真实供需,而不是政策短期的“点火”。

结语:

这场楼市“盛宴”中,外资的进入是新华章,但普通家庭要在这场戏中保持理智:攥紧钱袋,降低负债,稳扎稳打。

未来,商业地产或迎来外资新机遇,但住宅市场依旧艰难。不

你怎么看呢?是该继续期待“房价上涨”,还是该把目光转向稳健的生活?欢迎留言,我们一起聊聊!